Herausforderungen der digitalen Transformation meistern

Über das INQA-Coaching kann ich mit Ihnen beispielsweise eine Weiterentwicklung Ihrer Organisation zu einem der folgenden Themenfelder umsetzen:

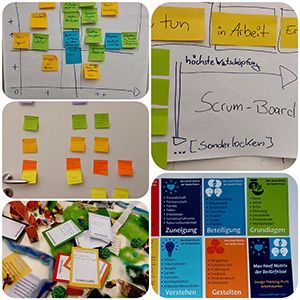

- Einführung und Vertiefung von agilen Prozessen und Methoden

- KI-Strategie und partizipative KI-Einführung

- Erhöhung der individuellen und organisationalen Resilienz

- Geschäftsmodellweiterentwicklung

- Klärung und Optimierung von abteilungsübergreifenden Prozessschnittstellen

- Agile Organisationsentwicklung

- Mitarbeiterbindung und Unternehmenskultur

- Strategieentwicklung für die Circular Economy

- Effektive und flexible Arbeitsorganisation

- Personalpolitik und moderne Karrieremodelle

- Hybride Führung für motivierte Teams

- Agiles Wissensmanagement

- Aufbau & Umsetzung von internen Schulungs- und Mentoringkonzepten

- Sensibilisierung der Mitarbeitenden für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz

- Berücksichtigung von User Experience (UX) und Human Centered Design (HCD)

- Grundlagen der Datenqualität (Cloud/Big Data)

- Kanban für Strategische & operative Effektivität

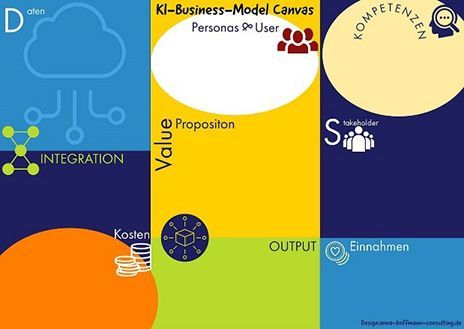

KI-Strategie und partizipative KI-Einführung

Schlüsselfragen für eine KI-Integration: Mögliches Thema für ein INQA-Coaching

- Copilot, RAG, Chat GPT, Prompting und Generative AI

- LLMs, Diffusionsmodelle und Wissensgraphen:

Was macht was? Wie sieht es "unter der Haube" aus? - Grenzen und Möglichkeiten der KI-Systeme kennen

- Basiswissen: Machine Learning und Neuronale Netze

- Menschzentrierte Künstliche Intelligenz

- Was bringt die Zukunft? Hypes und Trends

- Deep Fakes, Bots und Humanoide Robotik

- KI ist nicht IT - was ist der Unterschied?

- Cloud und SAAS - neue Strukturen und Kostenmodelle

- Informations- und Wissensmanagement im Zeitalter von KI - Wie gewinnen wir erfolgsrelevante Erkenntnisse?

KI-Basiswissen im Rahmen des INQA-Coachings erarbeiten

Wer die KI und ML zugrundeliegenden Techniken nicht verstanden hat, kennt die maschinellen Grundlagen für die Gegenwart und Zukunft nicht und trifft leicht Entscheidungen auf der Basis von (falschen) Erwartungen und Halbwissen. KI biete viele Chancen, hat aber mehr Grenzen als oft vermutet und: sie ist nicht intelligent. Ich habe mich seit vielen Jahren mit dem Thema intensiv beschäftigt und durchleuchte gerne mit Ihnen den Hype und seine Risiken.

Viele Menschen schließen durch das, was sie sehen oder erleben, auf die Wirkungsweise von KI-Systemen. Das kann sehr irreführend sein, denn KI funktioniert nicht wie klassische Software oder bekannte regelbasierte Systeme. Der Begriff KI umfasst eine Gruppe von Algorithmusbasierten Verarbeitungsprozessen, die in ihrer Wirkungsweise sehr unterschiedlich sein können und zu seinem großen Teil auf Wahrscheinlichkeit statt auf Genauigkeit beruhen.

KI-Funktionalitäten benötigen häufig keine extra Rollouts, sondern werden sukzessive in bestehende Anwendungen integriert. Darum ist vielen nicht klar, dass sehr viele Cloud- und Consumerdienste schon längst über KI/ML- Modelle laufen und KI ein ständiger Begleiter ist, wie etwa in den Empfehlungssystemen von Netflix und Amazon.

Generativer AI werden zur Zeit Fähigkeiten zugeordnet, die aus den erlebten Effekten in 2023 hochgerechnet wurden. Das ist ein schwieriges Denkmodell, denn KI hat andere Grenzen als IT. Ein Dive Deep in KI hilft vor falschen Zukunftsprognosen.

Partizipative, Menschzentrierte KI-Einführung in Organisationen

- Überblick über die verschiedenen Grundformen der KI: Symbolische KI, Machine Learning, Deep Learning und ein Ausblick auf die Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen der aktuellen Generativen AI-Modelle (Foundation Model)

- Die Entfaltung von Kompetenzen und Fähigkeiten ermöglichen

- Berücksichtigung von positiven Benutzererlebnissen (UX)

- Impulse für den KI-Einsatz aus der Positiven Psychologie

- Identifikation möglicher Risiken nach den Richtlinien des Value Sensitiv Designs [Borning & Friedman]

- Empathy-Map für das Erwartungsmanagement

Was bringt die Zukunft?

- Und wo sind die Grenzen der KI? Auch in der Zukunft?

- Welche Auswirkungen hat „kreative“ KI?

- Wie umgehen mit Deep Fakes?

- Und wie kreativ ist schöpferische KI (Generative AI) wirklich?

- Warum wird KI auch in Zukunft Fehler machen?

- Stellt „Sora“ von OpenAI tatsächlich einen großen Schritt zur allgemeinen künstlichen Intelligenz (GAI) dar?

- Wie gestalten wir eine sinnvolle (kreative) Zukunft?

- Und welche Rolle sollte KI dabei spielen?

- Und wo sind die Grenzen der KI? Auch in der Zukunft?

Die KI-Kontextanalyse für eigene KI-Vorhaben

I. Bojinov„(K)einen Plan haben“, Strategie Künstliche Intelligenz, Harvard Business Manager März 2024

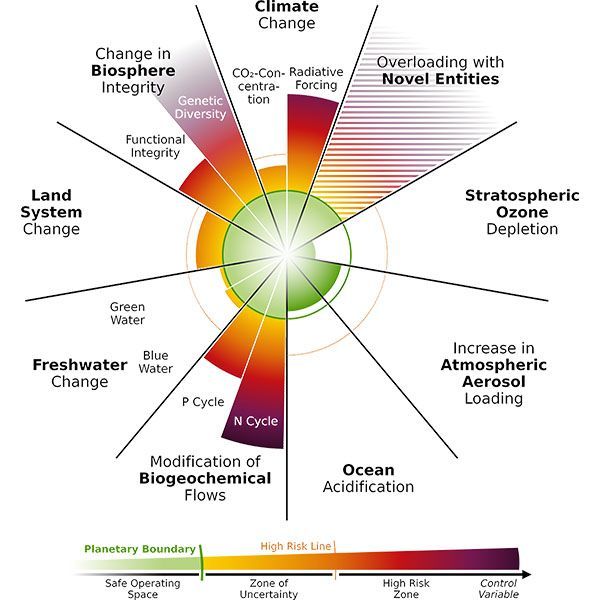

Zirkuläres Wirtschaften im Einklang mit den planetaren Grenzen ermöglichen

Visualisierung der Planetaren Grenzen (Datenstand September 2023): Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)

- https://www.pik-potsdam.de/en/output/infodesk/planetary-boundaries/images, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=145879239

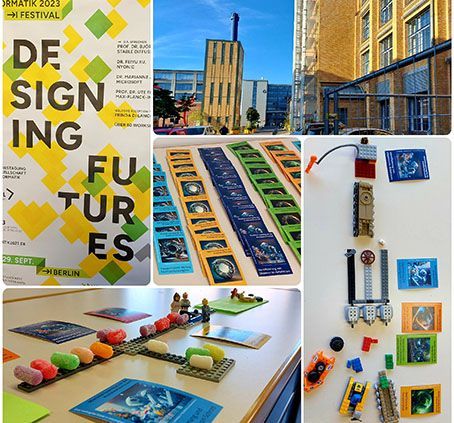

Quickstart in die zirkuläre Transformation

Strategische Startpunkte für den effektiven Einstieg in die Circular Economy gemeinsam definieren

Ansatzpunkte für die zirkuläre Transformation der eigenen Organisation finden

- Was sind die Grundbedingungen für das jetzige Geschäftsmodell? Wie können die erhalten bleiben?

- Was kann nur unsicher eingeschätzt werden? Wie können ergänzende Informationen generiert werden?

- Welche negativen Folgen sind vorstellbar oder unwahrscheinlich, aber möglich?

- Welche Tail-Effekte aus der Umgebung könnten eintreten? Welche Resilienzmaßnahmen sind machbar?

- Wie und wo könnte Reboundeffekte für die geplanten Zirkularitätsvorhaben eintreten?

- Zirkuläres Design

- Entwicklung von neuen Materialen

- Neue Nutzungsformen

- Innovative Produktgestaltung und Produktfertigung

- Neue Kommunikationsformen

- Innovative modulare Produkte und Dienstleistungen

- Neue Verpackungs- und Präsentationsformen

- Veränderte Nutzungskonzepte

- Zirkuläre Logistik unter Einsatz neuer Formen der Mobilität

- Recycling, Reparierbarkeit und Wiederverwendung von Materialien und Produkten

Partizipative Strategiearbeit zur Zukunftsfähigkeit

Geschäftsmodelle für die Circular Economy entdecken

Innovative Geschäftsmodelle für eine mehrdimensionale Kreislaufwirtschaft partizipativ erarbeiten

In Angesicht der Dynamik des Klimawandels und knapper werdender Ressourcen müssen Stoffströme und die Verantwortung der Unternehmen für in den Markt gebrachte Produkte neu gedacht werden. Verbaute Materialien sind wertvolle Rohstoffe, die am Ende des Produktlebenszyklus nicht entsorgt werden sollten, sondern für den weiteren Einsatz im Kreis geführt werden müssen. Das erfordert ein Umdenken entlang der gesamten Wertschöpfungskette und benötigt innovative Prozesse und den Einsatz neuer Technologien wie Machine Learning (KI), Cloudeinsatz und kollaborative Robotik.

- Überblick über die aktuellen technischen Möglichkeiten einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft

- Szenariomodellierung von möglichen Circular Economy Ökosystemen

- Eigene Geschäftsmodelle entdecken und mit dem Business Model Canvas für Innovationen ausarbeiten:

Kundennutzen, Innovationshöhe, Aufwand und Kosten, Zielgruppe, Preismodelle, Umsatzoptionen - Realistische Chancen und Risken des innovativen Use Case

- Voraussetzungen für das Gelingen: Benötigte Partner und Netzwerke, Datenmanagement, Ressourcen

Machine Learning für die Prozesse der Circular Economy

Ein Kompetenzworkshop für Entscheider*innen und Mitarbeitende

Dadurch inspiriert werden Lösungsideen für eine skalierte Kreislaufwirtschaft im Rapid-Prototypingverfahren entwickelt, unter Einsatz von haptischen Materialien. Anschließend werden die einzelnen Ideen zu einem Closed-Loop-Ökosystem vernetzt, das beispielhafte Lösungen für mögliche Kreislaufwirtschaftssysteme aufzeigen kann.

Sven Galander, Managing Director RainmakerSociety GmbH

Andreas Bromba, Geschäftsführer

"Die Bildungsagenten"

"Die Bildungsagenten"

Seminarteilnehmende "Agiles Innovationsmanagement", Masterstudiengang,

SoSe2021 Uni Potsdam

SoSe2021 Uni Potsdam

"Eine wirkliche Bereicherung",

"Immer wieder Inputs, die mich begeistern"

Kostenloses Vorgespräch vereinbaren:

mobil: 0176 5789 1320 (auch via Signal)

mail: info@anna-hoffmann-coaching.de

Strategieentwicklung für die digitalen Transformation

Agile Strategieentwicklung für die digitale Transformation

Die digitale Transformation ist ein Changeprozess mit nicht endgültig fertig definiertem Ausgang, denn die digitale Welt entwickelt sich in rasantem Tempo weiter. Deshalb ist es ratsam, geplante Veränderungen sowohl auf der operativen, als auch auf der menschlichen Seite zu begleiten.

Die Mitarbeitenden sollten im Rahmen der digitalen Transformation lernen, mit Ungewissheit zu leben und sich Zielen iterativ anzunähern. Dafür wird ein stabiler und dennoch flexibler Rahmen zur Orientierung benötigt, der auch zur individuellen und organisationalen Resilienz beiträgt.

Die hier vorgestellten Reflexionsfragen ermöglichen den individuellen Aufbau eines solchen Orientierungsframeworks für die Mitarbeitenden in der Organisation.

Antworten auf die Fragen sollten in partizipativen Workshopformaten gemeinsam mit den Mitarbeitenden gefunden, und nicht einfach "top down" verkündet werden. Es ist hilfreich, der Antwortfindung zeitlich Raum zu geben und auch hier iterativ vorzugehen. Lösungen für die einzelnen Etappen der digitalen Transformation fallen nicht vom Himmel, sondern müssen durchdacht und teilweise auch ausgetestet werden. Agile Strategieentwicklung benötigt Raum zum Denken und Atmen.

Teil I

Basisbausteine für eine agile Transformationsstrategie

- Definition von Sinn & Zweck:

Warum arbeiten wir?

Welches Bedürfnis wollen wir für unsere Kunden erfüllen?

Was ist unsere Mission?

Wie sieht unser bisheriger Nordstern [True North] aus?

Der True North stellt ein ideelles Ziel der Organisation dar, das eventuell nicht vollständig erreicht werden kann, jedoch allen Beteiligten eine permanente Orientierung bietet. Alle Entscheidungen werden am True North ausgerichtet. Dadurch sind alle Entscheidungsprozesse im Unternehmen auf einer Linie, ohne dass es zu einem aufwändigen Mikromanagement kommt.

- Was ändert sich durch die digitale Transformation an unserem Nordstern oder Mission?

Was wird besser, für uns und unsere Kunden?

Was könnte sich als herausfordernd zeigen?

- "Job-to-be-done" in der digitalen Transformation: Definition des Mehrwerts nach Außen

(Workshop nach Clayton Christensen "Jobs to be done" Modell) 1

- Für welche Bedarfslagen unserer Kunden bieten wir Produkte oder Dienstleistungen an?

- In welchen Situationen könnten unsere Produkte oder Dienstleistungen zusätzlich einen Mehrwert darstellen? Wofür könnten unsere Produkte oder Dienstleistungen auch gebraucht werden?

- Welche Bedarfslagen haben unsere Kunden noch, und könnten wir auch dafür eine Dienstleistung oder ein Produkt anbieten?

- "Purpose" in der digitalen Transformation: Definition des Mehrwerts nach Innen

(Workshop nach Simon Sineks Golden Circle Modell) 2

- Was machen wir genau? (Definition des Kundennutzen)

- Wie machen wir etwas? (Definition der internen Prozesse und Arbeitsweisen)

- Warum machen wir das? (Definition des Mehrwerts für die Gesellschaft)

Die Definition des Mehrwerts für die Kund*innen (Job-to-be-don) sowie die Definition des Mehrwerts für die Mitarbeiter*innen stärkt das für Transformationsprozesse wichtige persönliche Kohärenzgefühl, und damit die individuelle und organisationale Resilienz. Im Fokus steht dabei die Sinnhaftigkeit der Veränderung. Nur wenn Veränderungen für alle Beteiligten einen Sinn ergeben, kann die nötige Energie für eine erfolgreiche Transformation aufgebracht werden. Workshops zur Sinnhaftigkeit der digitalen Transformation unter Beteiligung von möglichst vielen Mitarbeitenden bilden deshalb eine wertvolle Voraussetzung für das Gelingen des Vorhabens.

- Der Sinn & Zweck der digitalen Transformation wird im neuen True North festgehalten und im Unternehmen lebendig kommuniziert, zum Beispiel durch offene Dialogformate.

Der True North ist ein effektives Strategieprinzip, dass über dem Effizienzprinzip steht.

Jede Aktivität, die einen Schritt hin zum True North ermöglich, ist richtig, auch wenn dadurch Ressourcen benötigt werden. Es ist wichtiger, das ein Etappenziel auf dem Weg zum True North zu erreichen, als Kosten zu sparen. Die Einsparungen erfolgen, wenn der richtige Weg Richtung True North gefunden wurde. Wenn Effizienz im Vordergrund der Entscheidungen steht, gelangt man unter Umständen billig zu einem falschen Zielpunkt, erreicht also kostengünstig den Abgrund. Das kann kein sinnvolles Vorgehen für Management in Umbruchzeiten sein.

[1] Clayton Christensen, Taddy Hall, Karen Dillon, David S. Duncan: Competing Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice, Harper Business, 2016

[2] Simon Sinek: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action,

Portfolio, 2009

Teil II

IST-Analyse nach dem Appreciative Inquiry Ansatz: [1]

- Was sind unsere Kernkompetenzen und Stärken in der jetzigen Position?

Was können wir besonders gut? - Wie können wir unsere Stärken und Kompetenzen in den Transformationsprozess einbringen?

- Was könnte schwierig werden? Welche Ängste und Befürchtungen sind im Raum?

- Was könnte ein Gegengewicht zu den Ängsten und Befürchtungen darstellen?

Wie können die Schwierigkeiten verringert werden, ohne dass Augenwischerei betrieben wird?

- Welche Ressourcen werden benötigt, um die Schwierigkeiten zu verringern? Wie können diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden?

- Was ist eine lohnenswerte Perspektive in der Digitalen Transformation, die es wert ist, sich den Ängsten und Schwierigkeiten zu stellen?

- Wie können die Chancen erhöht werden, dass sich diese lohnenswerte Perspektive als reale Zukunft manifestiert?

Welche Ressourcen werden dafür benötigt? Wie können diese Ressourcen zur Verfügung gestellt werden?

Auch die Analyse nach dem Appreciative Inquiry Ansatz trägt zur Entwicklung eines Kohärenzgefühls für die digitale Transformation bei. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob die Herausforderungen der Veränderung für die Mitarbeitenden als handhabbar erlebt werden, und wie fehlende Ressourcen ergänzt werden können.

Nur wenn die Transformation im Kopf der Mitarbeitenden als "machbar" eingestuft wird, können alle dafür nötigen Ressourcen mobilisiert werden. Der Eindruck von "nicht machbar" lässt hingegen ein Ohnmachtsgefühl anwachsen, das in den Burn-Out oder die Innere Kündigung münden kann. Entscheidend ist dabei nicht die objektive Sachlage, sondern der individuelle Eindruck des Mitarbeitenden. Darum ist persönliche Ansprache und die Partizipation möglich vieler Mitarbeitenden in dieser Analysephase der agilen Strategieentwicklung so wertvoll.

- Der Appreciative Inquiry Ansatz setzt der Anstrengung der Transformation die Stärken und Kompetenzen entgegen, die schon entwickelt wurden. Das lenkt den Blick auf bisherige Erfolge und das eigene Können und trägt so zu Zuversicht und Mut bei. Das Erreichte wertzuschätzen ist nicht trivial, sondern die Ausgangsbasis für den weiteren Ausbau der betrieblichen und individuellen Veränderungskompetenz.

[1] Bonsen, M. & Maleh, C., „Appreciative Inquiry (AI): Der Weg zu Spitzenleistungen“, Beltz 2012

Teil III

Analyse der Reifegrade für die digitale Transformation

nach den Gesichtspunkten technische Reife, soziale Reife und organisatorische Reife:1

Die

technische Reife wird bestimmt durch die Qualität der praktischen Ergebnisse, die Auswahl und Anwendung von Werkzeugen zur Umsetzung (Softwaretools) sowie durch die Anwendungssicherheit im Umgang mit neuer Software.

Die

soziale Reife wird bestimmt durch das Vertrauen in die Veränderung (Vertrauen in die Machbarkeit) und die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden.

Die

organisatorische Reife ist abhängig von der Verfügbarkeit von Ressourcen sowie von der Risikobereitschaft der Organisation im Umgang mit Neuem und Ungewissheit.

„Bei zu geringer Reife ist mit Widerstand und Ablehnung im Unternehmen zu rechnen.“

Angelika Mittelmann

In der Analyse der Reifegrade für die Transformation wird die Frage nach der Handhabbarkeit zur Stärkung des Kohärenzgefühls nochmal adressiert.

Die Daten für die Reifegradanalyse können durch partizipative Workshops oder durch anonyme Onlineumfragen unter den Mitarbeitenden gewonnen werden. Bei zu geringen Reifegraden werde die eingesetzten Ressourcen für die geplante Veränderung nicht ausreichen, um einen guten Zielzustand zu erreichen. Die Ressourcen sollten dann für die Anhebung der Reifegrade eingesetzt werden, statt direkt in die Transformationsschritte einzusteigen.

[1] „Werkzeugkasten Wissensmanagement“, Angelika Mittelmann, S. 227 - 243

Teil IV

Umfeldanalyse und Position des Unternehmens im Markt

Um die Strategieentwicklung abzurunden und die Kohärenzstärkung zu vervollständigen, kann noch ein Workshop durchgeführt werden, der die Bewegungen im Umfeld und im Markt näher durchleuchtet und auch für die Mitarbeitenden transparent macht:

- Was passiert gerade im technischen und globalen Umfeld?

- Welche Innovationen und Neuerungen sind sichtbar?

- Welche globalen Herausforderungen stehen an?

- Was passiert gerade und warum?

- Wo befindet sich in diesem Geschehen die eigene Organisation?

- Welche Veränderungen oder Innovationen werden Einfluss auf die weitere Entwicklung der Organisation haben?

- Wie verändert sich die Zielgruppe des Unternehmens?

- Welche neuen Trends zeichnen sich ab?

- Welche Risiken und Chancen zeigen sich für das Unternehmen für die nächsten Jahre?

- Was ist wahrscheinlich, was ungewiss?

- Wie wirkt es sich aus, wenn die geplanten Veränderungen umgesetzt werden?

- Wie wirkt es sich aus, wenn sie NICHT umgesetzt werden?

Mitarbeitende vertragen nicht nur Offenheit und Transparenz in Prozessen der Transformation, sie brauchen es. Nur unmündige Menschen, nicht aber wirksame Mitarbeitende lässt man im Unklaren über Risiken und auch Chancen der sich abzeichnenden Veränderung. Was zählt ist nicht Schönfärberei oder blindes "weiter-wie-gehabt", sondern ein nüchterner Blick auf die Realität sowie die Gestaltungspotentiale der Zukunft.

Unsicherheit und Angst bekommen einen Nährboden durch mangelnde Orientierungsrahmen oder unterkomplexe Analysen der Situation. Notwendigkeiten sollten ohne übertriebene Narrative verdeutlicht werden, ebenso Grenzen der Machbarkeit. Dem gegenübergestellt sollten die Zukunftsbilder stehen, die umsetzbar, sinnvoll und nachvollziehbar sind. Und diese Zukunftsbilder sollten von allen Mitarbeitern entwickelt und mitgetragen werden können.

Agile Strategieentwicklung für eine ungewisse, weil veränderliche Zukunft ist anstrengend und zeitintensiv. Doch nur so bekommen Unternehmen und Mitarbeitende den nötigen Boden unter die Füße, um die Wegstrecke und Etappen der digitalen Transformation zu meistern. "Einfach losmachen" ohne klare Grundlagen ist nicht mutig, sondern leichtsinnig und kann Ressourcen kosten, die nicht mehr vorhanden sind.

Wer Mitarbeitenden positiv binden möchte in Zeiten des Wandels, gibt ihnen und dem Unternehmen den Boden unter den Füßen, den es in stürmischen Zeiten braucht.

Führungskompetenz für die digitalen Transformation

Ein transformativer Führungstil erleichtert die digitalen Transformation

- ein Mindset der sinnorientierten Weiterentwicklung

- Offenheit für produktive Veränderungen

- Inspiration und Begeisterung

- und ein Bewusstsein für gemeinsame Ziele